KLOSTER KAMP- BAROCKE SCHÖNHEIT IM RUHRPOTT

Der Ort Kamp-Lintfort

Die zu Kreis Wesel gehörige Kleinstadt Kamp-Lintfort liegt am unteren Niederrhein. Hier leben fast 40.000 Menschen. Der Name des Ortes setzt sich zusammen aus dem lateinischen Campus für Feld und dem altfränkischen Wort Lintfort für Saum des Moores. Das bezeichnet die geografische Lage im Mittelalter. Damals war hier überwiegend eine Sumpflandschaft umgeben von Mooren.

1912 wurde die erste Zeche, Friedrich Heinrich, zur Kohlenförderung in Betrieb genommen. In den Hochzeiten arbeiteten hier über 8000 Menschen. Der Steinkohleabbau wurde im Jahre 2012 eingestellt. Im Jahre 2020 wurde auf dem ehemaligen Zechengelände die Landesgartenschau abgehalten. Der daraus entstandene Zechenpark ist heute Bestandteil der Route der Industriekultur.

1950 erhielt die Großgemeinde Kamp- Lintfort die Stadtrechte.

Das könnte dich auch interessieren. Der Landschaftspark Nord in Duisburg

Das Kloster Kamp

Es ist aus dem Jahre 1123 und wurde von den Zisterziensern gegründet. Da damals rund um Kamp-Lintfort ein Sumpfgebiet war, bauten die Klosterbrüder es auf einen Hügel, dem Kamper Berg. Der schöne Terrassengarten wurd um 1740 von Abt Daniels errichtet. Das war auch die letzte Blütezeit des Klosters, dass eines der bedeutensten seiner Zeit war mit vielen Tochterklöstern.

Die letzen Mönche gingen 1802 aus dem Kloster, als die Franzosen das Land übernahmen. Später wurde das Kloster von Aachener Kaufleuten erworben. Die Klosterkriche wurde von nun an als Pfarrkirche genutzt. 1954 zogen die Karmeliter in das Kloster, die unter anderem auch als Lehrer im Ort fungierten. Sie waren bis 2002 im Kloster zu Hause.

Zur Klosteranlage gehört eine Abteikirche, der Klostergarten, der Terrassengarten und das Klostergebäude. Seit 2003 ist das Kloster Kamp ein geistliches Kulturzentrum. Es gibt ein Klostercafe in dem man sowohl drinnen , als auch draußen auf der Terrasse sitzen kann. Sonntags sind die Kuchen besonders lecker mit einer Tasse Kaffee dazu. Bezahlt wird über eine freiwillige spende. Im Klosterladen gibt es Leckerein und kleine Mitbringsel zu kaufen.

2020 fand auf dem Gelände der Klosteranlage und dem Zechengelände die Landesgartenschau statt.

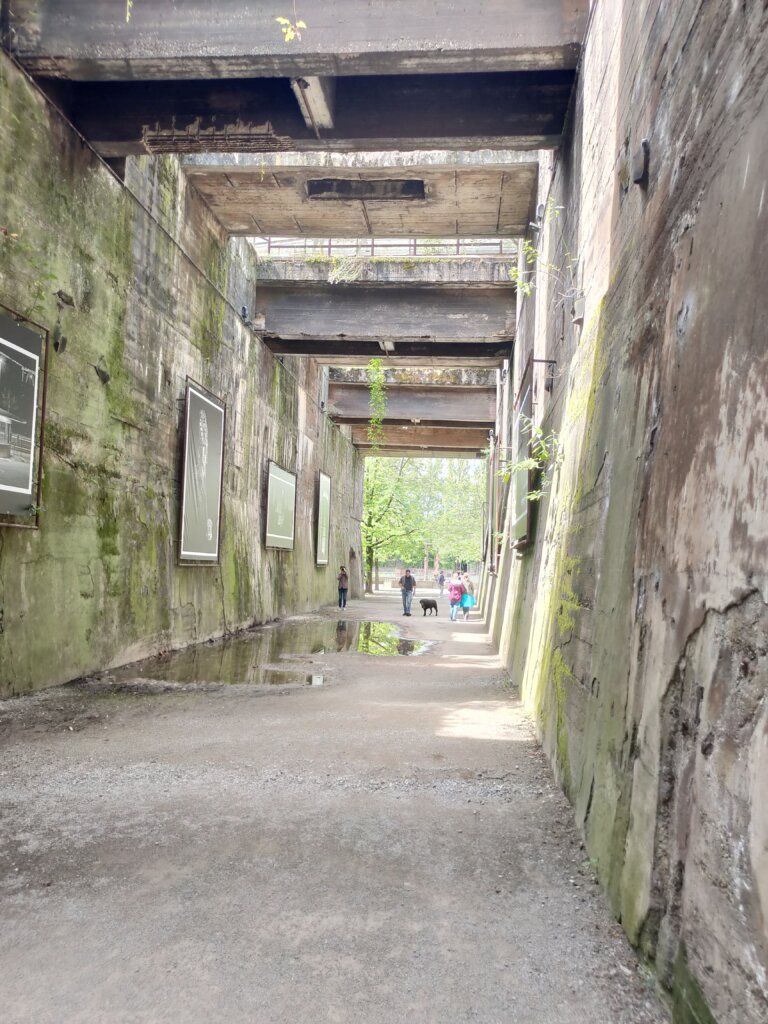

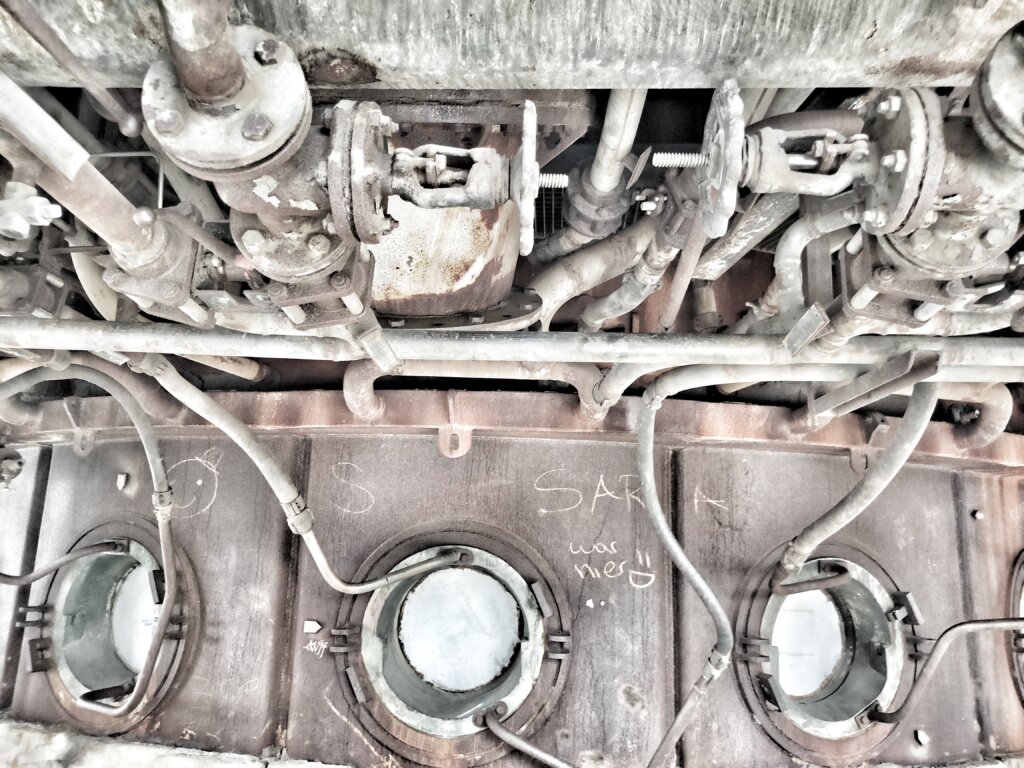

Der Zechenpark Friedrich Heinrich

Auf 25 ha ist auf dem ehemaligen Zechengelände ein Freizeitpark entstanden. Die gut erhaltenen, historischen Gebäude bieten heute Platz für Wohnungen und Künstlerateliers. Es ist die Hochschule Rhein-Waal untergebracht und vieles mehr. Ein Tierpark, Grünflächen, ein Spielplatz, Wanderwege sorgen für Abwechslung. Der weithin sichtbare Förderturm ist zum Wahrzeichen geworden und bietet eine Aussichtsplattform.

Der Zechenpark entstand 2020 mit der Gestaltung für die Anlagen der Landesgartenschau. Wer etwas über die Bergbautraditon von Kamp-Lintfort erfahren will, kann jeden Sonntag das Haus des Bergmanns oder dem Lehrstollen einen Besuch abstatten.

Adresse: Friedrich-Heinrich-Allee 81, 47475 Kamp-Lintfort

Öffnungszeiten: Gelände: immer geöffnet, Lehrstollen: werktags 10 bis 15 Uhr, am Wochenende 11 bis 16 Uhr

Eintrittspreis: 4 Euro

Route der Industriekultur

Sie ist eine rund 400 Kilometer lange Strecke entlang des Ruhrgebietes. Hier findest du Industriedenkmäler aus 150 Jahren Industriegeschichte. Die Ankerpunkte führen durch die Hochburgen der Stahlindustrie und des Bergbaues. Industriemuseen, Zechenmuseen, Arbeiter-Siedlungen, Landschaftsparks, historische Gebäude und vieles mehr sind Zeitzeugen einer vergangen Epoche.

Es gibt drei Hauptkategorien, die zur Industriekultur zählen:

- Ankerpunkte

- Panoramen

- Siedlungen

Ankerpunkte der Route der Industriekultur sind der Duisburger Innenhafen, der Zechenpark Kamp-Lintfort, der Landschaftspark Nord, das Umspannwerk Recklinghausen, die Villa Hügel, die Linden-Brauerei Unna, die Jahrhunderthalle in Bochum usw.

An Panoramen sind es an der Zahl 17. Darunter befinden sich Denkmäler, Halden, Burgen, Fernsehtürme, Berge und Anhöhen. Die beliebtesten Panoramen sind:

- Halde Rheinpreußen

- Fernsehturm Florian

- Hohensyburg

- Tippelsberg

Zur Route der Industriekultur gehören 13 Siedlungen. Sie entstanden, als die Wirtschaft hier boomte. Für die vielen Arbeiter war Wohnraum nötig. so wurden Zechenkolonien und Arbeitersiedlungen errichtet. Ende des 17.Jahrhunderts wurde die erste Siedlung errichtet. Die Lange Riege in Hagen gilt als die älteste Arbeitersiedlung von Westfalen. In Duisburg gibt es gleich zwei Sieldungen:

- der Johannenhof

- Siedlung Rheinpreußen

Außerdem gibt es in Gelsenkirchen, Essen, Bochum, Dortmund, Kamp-Lintfort, Oberhausen, Herne, Lünen und Bottrop Siedlungen.

Der Zechenpark wurde 2021 in die Route aufgenommen. als 27. Knotenpunkt ist er das einzige Industriedenkmal westlich des Rheins.

Warst du schon einmal hier? Was hat dir besonders gefallen im Ruhrpott? Hinterlasse doch einen Kommentar für meine Leser.